КАРТИНЫ С ЕВАНГЕЛЬСКИМИ СЮЖЕТАМИ

1. “ПОКЛОНЕНИЕ ПАСТУХОВ ” ГЕРРИТ ВАН ХОНТХОРСТ, XVII в.

холст/масло, 164х190, Галерея Уффици, Флоренция.

холст/масло, 164х190, Галерея Уффици, Флоренция.

Художник. Художник эпохи Возрождения (Венецианская школа). Голландский живописец и гравёр получил хорошее образование, свободно писал на четырёх языках, широко знал античную литературу. Последователь необыкновенного светового реализма Караваджо, один из лидеров стиля Караваджо внеитальянской живописи. Именно он повлиял на Рембрандта и других северных мастеров. От итальянцев Хонтхорст получил прозвище Герард Ночной, потому что в ранний и зрелый период писал преимущественно ночные сцены, освещённые свечой или факелом. В позднем творчестве тяготел к менее контрастным, светлым цветовым гаммам. Был мастером религиозной, мифологической и жанровой картины.

Картина. В “Поклонении пастухов” свет и тень определяют главный смысл не только картины, но и истории мира, рассказанной в Евангелии. В мир, поглощённый тьмой, пришёл Свет. Эпизод Евангелия. Лк. 2:8-20. На картине изображён эпизод Рождества Христова. Этот новозаветный эпизод принято делить на две части: Благовестие пастухам, и собственно поклонение. Благовестие. Вскоре после рождения Младенца, работавшим неподалёку от Вифлеема пастухам, является ангел и сообщает о рождении Мессии: “возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдёте Младенца в пеленах, лежащего в яслях”. Ангел, возвестивший именно пастухам о рождении Спасителя, сделал это с целью показать:

что Он с самого начала избрал и сделал проповедниками тех, которые простосердечнее других

что Он с самого начала избрал и сделал проповедниками тех, которые простосердечнее других

что наступает время, когда не нужно будет им более выращивать скот для заклания, т.к. жертву за грехи человеческие принесёт Сын Божий.

что наступает время, когда не нужно будет им более выращивать скот для заклания, т.к. жертву за грехи человеческие принесёт Сын Божий.

явившееся воинство ангельское воспело пастухам о той радости, которая в тот момент была на небесах. Поклонение. После явления ангела пастухи отправились искать по его подсказке Младенца. Увидев Младенца, они рассказали всем об этой новости - поэтому, собственно, они и есть первые евангелисты.

явившееся воинство ангельское воспело пастухам о той радости, которая в тот момент была на небесах. Поклонение. После явления ангела пастухи отправились искать по его подсказке Младенца. Увидев Младенца, они рассказали всем об этой новости - поэтому, собственно, они и есть первые евангелисты.

2. “КРЕЩЕНИЕ” ПАОЛО ВЕРОНЕЗЕ, XVI в.

Роспись боковой стены капеллы, холст/масло (станковая), Флоренция, галерея Питти.

Роспись боковой стены капеллы, холст/масло (станковая), Флоренция, галерея Питти.

Художник. Художник эпохи Возрождения (Венецианская школа). Паоло Кальяри был пятым сыном в семье. Прозванный Веронезе (фамилию получил от города, в котором родился) - великий мастер XVI столетия, последний представитель Высокого Возрождения. В Венецию его пригласили расписать потолок ризницы церкви. Он остался в Венеции живописцем стен и плафонов. Достиг в этом совершенства и являлся первостепенным декоративным мастером. Инквизиция обвинила художника в излишне светской трактовке религиозных тем за смелое введение конкретных жизненных наблюдений, жанровых мотивов, портретов современников. Манера письма Веронезе сформировалась под влиянием Тициана и Тинторетто – чувство красоты, колористики и праздничности венецианцев. И всё же Верона дала его картинам то, что отличает собственный стиль художника: веронская холодность изображения, в особенности её нежный, слегка потухший и всё-таки богатый красками колорит, в котором красно-жёлтые и жёлто-красные тона подле серо-синих и синевато-серых выступают резче, чем в ярком, истинно венецианском колорите. Картины Веронезе легко узнать по пронизанности светом и воздухом, и необыкновенно-изысканному серебристому свечению.

Картина. Картина выполнена для украшения одной из капелл. “Крещение” привлекает подчёркнутой праздничностью происходящего, естественностью и жизнерадостностью образов. Фигуры с рельефно выделенной мускулатурой контрастируют с элегантной игрой складок одеяний, сверканием красок и полными выразительного изящества деталями. Вероятно, художник изобразил тёмный пальмовый лес для передачи дымки от золотистого свечения, которая распространяется на всё вокруг от нисходящего в виде голубя Святого Духа. Евангельский эпизод. Мф.3:13-17, Мк.1:9-11, Лк.3:21-22. Когда Иисус достигает зрелости, Он приходит из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал Его: “мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?”. Но Иисус сказал ему в ответ: “оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда [Иоанн] допускает Его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение”. Этот эпизод знаменит явлением Троицы: Сын крестится, Святой Дух освящает Его на служение, Отец подтверждает Его полномочия. “Отверзлись Ему небеса” - библейский образ, символизирующий высшее откровение. “Как голубь” в Библии голубь символизирует примирение. Явление голубя (а не орла) имеет здесь и символический смысл, подчёркивая характер деятельности Христа. Дух, который “носился над водами” при первом творении (Бт.1:2), является здесь вестником нового творения. Он помазывает Иисуса на исполнение Его мессианства (Деян.10:38). P.S. Безгрешный Иисус подчиняется закону, как все люди должны подчиняться. Должны, но не могут. Поэтому и удивительно, как фарисеи решились упрекать Его в несоблюдении закона.

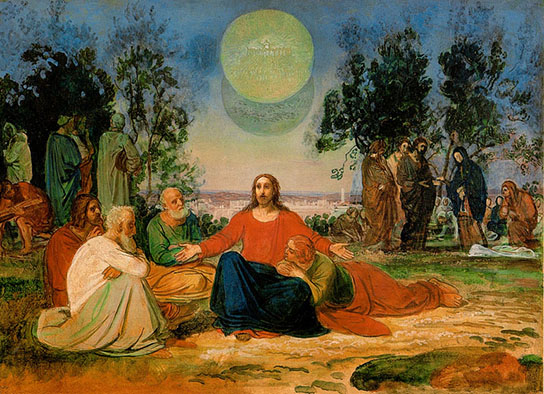

3.“ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА НАРОДУ” AЛЕКСАНДР ИВАНОВ, XIX в.,

холст/масло, 540х750, Третьяковская галерея.

холст/масло, 540х750, Третьяковская галерея.

Художник. Сын художника-академика. Александру Иванову было только одиннадцать лет, когда он поступил в Академию художеств (был вольноприходящим учеником). После окончания Академии несколько лет жил в Риме на средства общества поощрения художников. Много путешествовал, изучая живопись. За первые картины получил звание академика. Александр Иванов - мастер исторической живописи. Николай Васильевич Гоголь: “Этот художник с ранних лет носил в себе страсть к искусству, оторвался от друзей, от родных и помчался в тот чудный Рим, при имени которого так сильно бьётся пламенное сердце. Он оставил себе в учителя одного божественного Рафаэля. Высоким внутренним инстинктом почуял он истинное значение слова: историческая живопись. И внутреннее чувство обратило кисть его к христианским предметам, высшей и последней степени высокого”. По словам И.С. Тургенева: “он знал Евангелие от слова до слова”. Усердно изучая Священное Писание, в особенности Новый Завет, Иванов всё более увлекался мыслью изобразить на большом полотне первое явление Мессии народу. На воплощение этого замысла ушло 20 лет, все его творческие и материальные ресурсы, и физические возможности. Написанию этой картины предшествовало (300) 600 этюдов пейзажей, ню, лиц и драпировок. Этюды хранятся в Москве, в Третьяковке и в Петербурге, в Русском музее. Картина стала главным делом жизни художника, его “любимым трудом” и, как никакая другая в русской живописи, повлияла на творчество очень многих художников.

Картина. Шедевр “Явление Христа народу”. Эта самая знаменитая, хотя и незавершённая картина в русской культуре, равной которой не было ни по размерам, ни по грандиозности замысла. Её сюжет художник называл всемирным, поскольку показывает человечество в переломный, решающий момент его истории. Иванов о своей картине сказал: “видел я сущность всего Евангелия - увидел, что Иоанну Крестителю поручено было Богом приготовить народ к принятию учения Мессии, а, наконец, и лично Его представить народу!”. Художник месяцами просиживал в болотах и пустынных местах Италии для того, чтобы найти нужный пейзаж. Гораздо труднее было изобразить на лицах людей момент обращения к Богу. Для этого Иванов тайно в синагогах изучал лица молящихся иудеев, пристально вглядываясь в лица всех людей, с которыми встречался, ловя характерные черты. Всё это затягивало работу, его упрекали в том, что он ленится. Заканчивались деньги, которые ему выделялись на работу, он вёл нищенское существование. Кропотливая работа над картиной привела к тому, что художник испортил глаза и вынужден был долго лечиться. Но до тех пор, пока сам Иванов не пережил истинное обращение ко Христу, он не мог изобразить этого на полотне. Картина прибыла в Россию, но судьба её не была простой. После того, как она была выставлена, в печати появилась критическая статья, которая очень огорчила Иванова. Художник прожил в Петербурге всего шесть недель и умер от холеры 3 июля 1858 года. В день его смерти пришло официальное сообщение о том, что император приобретает картину за 15 тыс. рублей серебром, что было бы превосходным обеспечением на всю жизнь. Но художник не денег искал, а духовного возрождения народа.

Евангельский эпизод. Ин.1:31. Свидетельство Иоанна о Мессии. “Я не знал Его; но для того пришёл крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю”. Художнику гениально удалось передать в процессе все чувства, мысли, движения и одновременно замирания, которые происходили в удивительный момент истории человечества – явления Христа народу. Редкий пример, когда у картины смысловой центр находится на дальнем плане: являющийся из какой-то небесной дымки Иисус, а композиционный центр (фигура Иоанна Крестителя среди людей) - на ближнем плане. Участники картины объединены в группы.

1) В центре композиции – Иоанн Креститель, совершающий обряд крещения в водах реки Иордан. Он указывает собравшимся на приближающегося Христа. Иоанн призывает не только приветствовать идущего издалека Христа, но и предсказывает спасительную дорогу для всех.

2) В левой части картины, за Иоанном Крестителем изображена группа апостолов: юный Иоанн Богослов, за ним Пётр, далее Андрей Первозванный и Нафанаил.

3) Этой группе противостоит толпа нисходящих с холма во главе с фарисеями, которые не имели мирных намерений. Среди этой группы выделяется фигура человека в коричневом хитоне с непокрытой головой. В нём угадываются портретные черты писателя Н. В. Гоголя.

4) В глубине центральной группы изображён человек в серой широкополой шляпе с посохом. Это так называемый “странник”, в образе которого Иванов запечатлел самого себя. Пространство картины оказывается, таким образом, как бы пронизанным действиями сил, влекущих к Христу и уводящих от Него, что отразило реально происходящее отношение к Нему человечества. Гоголь, с которым Иванов сдружился в годы жизни в Италии, так описал избранный художником сюжет: “Картина изображает пустыню на берегу Иордана. Всех виднее Иоанн Креститель, проповедующий и крестящий во имя того, которого ещё никто не видел из народа. Его обступает толпа нагих и раздевающихся, одевающихся и одетых, выходящих из вод и готовых погрузиться в воды. В толпе этой стоят и будущие ученики самого Спасителя. Все устремляются внутренним ухом к речам пророка, как бы выхватывая из уст его каждое слово. Выражение лиц при этом различны: на одних уже полная вера, на других ещё сомнение, третьи уже колеблются; четвёртые понурили головы в сокрушении и покаянии; есть и такие, на которых видна ещё сердечная кора и бесчувственность. В это самое время, когда всё движется такими различными движениями, показывается вдали тот самый, во имя которого уже совершилось крещение – и здесь настоящая минута картины: Предтеча взят именно в тот миг, когда, указав на Спасителя перстом, произносит: “вот Агнец Божий, Который берёт [на Себя] грех мира”. И вся толпа, не оставляя выражений лиц своих, устремляется или глазом, или мыслью к тому, на которого указал пророк. Сверх прежних впечатлений, не успевших сбежать с лиц, пробегают по всем лицам новые впечатления.Чудным светом осветились лица передовых избранных, тогда как другие стараются ещё войти в смысл непонятных слов, недоумевая, как может один взять на себя грехи всего мира, и третьи сомнительно колеблют головой, говоря: “От Назарета пророк не приходит”. А Он, в небесном спокойствии и чудном отдалении, тихой и твёрдой стопой уже приближается к людям”. Он уже явился, но всё-таки только идёт.

4. “ВОСКРЕШЕНИЕ ДОЧЕРИ ИАИРА” ИЛЬЯ РЕПИН, XIX в.

холст/масло 229x382, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

холст/масло 229x382, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

Художник. Репин родился в г. Чугуеве Харьковской области. Грамоте и арифметике обучился у пономаря и дьячка, занимался в топографической школе. С 13 лет изучал живопись в Чугуеве. Поступил в Академию художеств. Его наставником был Крамской. За дипломную работу “Воскрешение дочери Иаира” получил Большую золотую медаль и право на 6-летнее обучение в Италии и Франции, где завершил художественное образование. Вернувшись в Россию, на жизнь зарабатывал в основном портретами.

Картина. Искусствоведы называют эту картину самой загадочной и таинственной в творчестве Репина. Для выпускной конкурсной работы в Петербургской академии художеств была предложена тема “Воскрешение дочери Иаира”, на которую давалось 6 месяцев. Победитель награждался Большой золотой медалью и правом шесть лет жить за границей за казённый счёт. Главными претендентами были два товарища: Илья Репин и Василий Поленов. Отец Поленова был известным дипломатом и археологом, сам Василий Дмитриевич параллельно с Академией учился в университете на юриста. Для Репина другого пути, кроме как стать художником, не было: выиграет он в этом конкурсе или нет. Для Поленова, наоборот, многое зависело от того, как он справится с конкурсным заданием. Заданная тема была близкой ему, как и само Евангелие, поэтому Поленов сразу же приступил к работе. Тема задания была настолько далека от Репина, что он не хотел писать картину на евангельский сюжет, даже собирался уйти из Академии. Художник так говорил о Евангелии: “Наверное, это очень далеко от современности. Люди плохо знают Евангелие. Ещё меньше понимают его. И совсем не собираются ему следовать”. Однажды, когда до конкурса оставалось уже мало времени (чуть больше 2-х месяцев), художник возвращался от Крамского, который всеми силами пытался пробудить интерес Репина к евангельскому эпизоду, и вдруг совершенно ясно увидел сцену “Воскрешение дочери Иаира”. “Мне представилось то настроение, которое было в доме, когда умерла моя сестра Устя, как это поразило всю семью и дом и комнаты – всё как-то потемнело, сжалось в горе и давило” – писал об этом “прозрении” Репин. Наутро он стёр тряпкой всю свою четырехмесячную работу - теперь тема картины сама руководила им. Художник взял уголь и стал писать заново. “Холст начал втягивать меня своим мрачным тоном. К вечеру моя картина была уже столь впечатляюща, что у меня самого проходила какая-то дрожь по спине”. Чтобы постоянно пребывать в нужном трагическом состоянии, он просил брата Василия, ученика консерватории, играть ему первую часть “Лунной сонаты” Бетховена: “Музыка переносила меня к моему холсту, я наслаждался этими звуками до бесконечности, они трогали меня до слез”. Окончить картину к сроку Репин не успел и сдал её на конкурс неоконченной. Недорисованной главным образом в аксессуарах первого плана (столик, чаша и нижняя часть светильника, каменный пол, свернутый ковер, домашняя утварь, стул справа), а также в нижних частях фигур Христа и родственников умершей и правый угол. Но и в таком виде она вызвала фурор на конкурсе, искусствоведы говорили, что картина получилась по-бетховенски мощной, причём в её оценке сходились и профессоры Академии, и противники академической живописи. Оставалось ждать решения жюри: чья картина победит. Поленов вспоминал: “Я прошёл в мастерскую к Репину и сел на кушетку в ожидании судьбы…”. Тут дверь распахнулась, и вошёл их общий друг: “Ну, братья, поздравляю!”. Решение жюри было неожиданным: они оба получили Золотые медали и оба смогли поехать за границу. Картина Репина сразу же стала шедевром, возможно, он поднялся в ней на такую духовную высоту, которая больше не встретилась в его творчестве. Когда пережитое было на некотором отдалении, Репин был поражён тем, как мало, в сущности, изменились люди со времён Христа: “Мы по-прежнему “знаем”, что есть смерть, и не верим в Воскресение, и горько усмехаемся, когда нам говорят про вечную жизнь”. В этой картине Репин изобразил веру в возможность воскресения и момент, когда это чудо воскрешения вот-вот произойдёт. Превосходно использовано освещение. Погружённая в темноту мрачная комната, в которой не тотчас можно рассмотреть лица людей. Затенённость интерьера в глубине и справа создает атмосферу тишины, скорби и вызывает ощущение ожидания. В тень погружены второстепенные действующие лица. Девушка, лежащая на ложе, и стоящий около неё Христос освещены светом светильника. Этим они выделены и акцентированы в композиции; на них, как на наиболее светлое место в картине, направляется прежде всего взгляд зрителя. Свет свечей освещает белые драпировки ложа, белые лилии вокруг головы девочки, всё говорит о том, что она мертва. Со всем этим контрастирует синий цвет хитона Спасителя, Его спокойное и величавое лицо и жест: Иисус уже взял руку девочки. Психологический «узел» композиции - лица девушки и Христа, их соприкасающиеся руки. От ложа девочки начинается другая часть картины, та, которая написана тёмными красками. Здесь едва прорисованные фигуры тех немногих, которые были допущены созерцать это чудо. Но эти фигуры в темноте очень многозначительны, их отношение к происходящему создаёт драматизм сюжета. В картине огромное психологическое напряжение. Сейчас свершится чудо, в которое никто не верит, кроме Иаира, только он старается верить изо всех сил.

Евангельский эпизод. Мф. 9:18-19, 23-26; Лк. 8:41-42, 49-56; Мк. 5:21-24, 35-43. “не бойся, только веруй, и спасена будет”. Староста синагоги Иаир попросил Иисуса возложить руку на его умирающую дочь, чтобы исцелить её. Но тут же Иаир получает сообщение, что уже бесполезно просить - дочь умерла. Чудо сваливается на Иаира без его просьбы. Он хотел обычного исцеления, а о воскресении, и думать не смел, тем более просить. Иисус сам проявил инициативу воскресить девочку, за что подвергся насмешкам и осуждению. “Он же, выслав всех вон и взяв ёе за руку, возгласил: девица! встань. И возвратился дух её; она тотчас встала, и Он велел дать ей есть”.

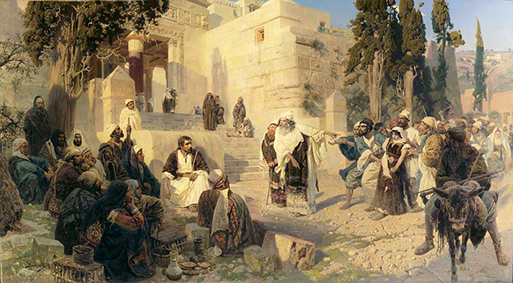

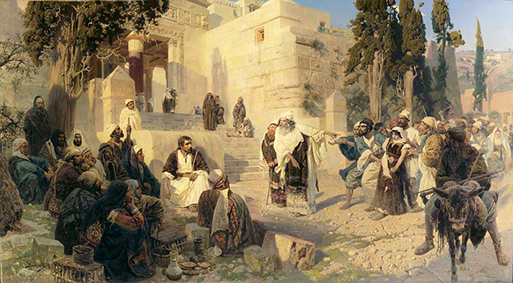

5. “ХРИСТОС И ГРЕШНИЦА” Авторское название: “Кто из вас без греха?” ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ XIX в.,

холст/масло, 325х611, Русский музей, Санкт-Петербург. Художник. Больше всего Поленов известен как пейзажист, автор таких картин, как “Московский дворик”, “Бабушкин сад”, “Заросший пруд”, но ещё в юношеские годы под впечатлением картины Александра Иванова “Явление Христа народу” у него зародилась идея создать большое полотно этического содержания, способное воздействовать на зрителя силой своего драматизма. По мнению художника, именно такое произведение отвечало бы запросам времени, духовным потребностям людей. К восьмидесятым годам XIX века в русском искусстве уже сложилась новая традиция обращения к евангельским сюжетам как к реально происходившим историческим событиям с акцентировкой на нравственной стороне христианства. И Поленов считал главным делом своей жизни цикл картин “Из жизни Христа” - задача создания полотен большого воспитательного значения. Поленов писал: “Я несказанно люблю евангельское повествование, люблю этот правдивый рассказ, люблю эту чистоту и высокую этику, люблю эту необычайную человечность, которой насквозь проникнуто всё учение Христа. В евангельских сказаниях Христос есть настоящий живой человек, или Сын Человеческий, как Он постоянно Сам Себя называл, а по величию духа Сын Божий, как Его называли другие, поэтому дело в том, чтобы и в искусстве дать этот живой образ, каким он был в действительности”. Он поставил себе задачей изложить в картинах всю трагическую повесть о Христе, от его рождения до Голгофы, и приступил к выполнению этого огромного труда. Как бы вступлением к этому циклу картин явилась “Христос и грешница”, написанная Поленовым после первого путешествия в Палестину. Написанию картины предшествовали поездки в Египет и Палестину, изучение быта, нравов и колорита древней Иудеи. Первые эскизы были сделаны во время пенсионерской (оплаченной Академией художеств) поездки. Для воссоздания исторически правдивой обстановки, в которой происходили события, связанные с жизнью и деятельностью Христа, Поленов в 1881-1882 годах предпринял путешествие по Египту, Сирии, Палестине, заехал по пути в Грецию. Он создал множество этюдов, изучал характер местности и типы населения, архитектурные сооружения в их соотношении с окружающей природой. Его палитра заиграла новыми звучными красками, новыми цветовыми отношениями. Он смог вобрать в себя ощущение своеобразия световоздушной среды Востока, навсегда оставшееся в его картинах и отмеченное едва ли не всеми критиками. Поленов работал чистыми красками, не смешивая их на палитре, прямо на холсте находил точные цветовые отношения, добиваясь небывалой в русском искусстве силы звучания цвета. Но для осуществления замысла Поленова этого было недостаточно. Он продолжал собирать необходимый ему материал и в следующем путешествии между первыми этюдами к картине (1872) и окончанием полотна прошло пятнадцать лет. Таким образом, он повторил путь Александра Иванова, картина которого так сильно впечатлила его в раннем возрасте.

холст/масло, 325х611, Русский музей, Санкт-Петербург. Художник. Больше всего Поленов известен как пейзажист, автор таких картин, как “Московский дворик”, “Бабушкин сад”, “Заросший пруд”, но ещё в юношеские годы под впечатлением картины Александра Иванова “Явление Христа народу” у него зародилась идея создать большое полотно этического содержания, способное воздействовать на зрителя силой своего драматизма. По мнению художника, именно такое произведение отвечало бы запросам времени, духовным потребностям людей. К восьмидесятым годам XIX века в русском искусстве уже сложилась новая традиция обращения к евангельским сюжетам как к реально происходившим историческим событиям с акцентировкой на нравственной стороне христианства. И Поленов считал главным делом своей жизни цикл картин “Из жизни Христа” - задача создания полотен большого воспитательного значения. Поленов писал: “Я несказанно люблю евангельское повествование, люблю этот правдивый рассказ, люблю эту чистоту и высокую этику, люблю эту необычайную человечность, которой насквозь проникнуто всё учение Христа. В евангельских сказаниях Христос есть настоящий живой человек, или Сын Человеческий, как Он постоянно Сам Себя называл, а по величию духа Сын Божий, как Его называли другие, поэтому дело в том, чтобы и в искусстве дать этот живой образ, каким он был в действительности”. Он поставил себе задачей изложить в картинах всю трагическую повесть о Христе, от его рождения до Голгофы, и приступил к выполнению этого огромного труда. Как бы вступлением к этому циклу картин явилась “Христос и грешница”, написанная Поленовым после первого путешествия в Палестину. Написанию картины предшествовали поездки в Египет и Палестину, изучение быта, нравов и колорита древней Иудеи. Первые эскизы были сделаны во время пенсионерской (оплаченной Академией художеств) поездки. Для воссоздания исторически правдивой обстановки, в которой происходили события, связанные с жизнью и деятельностью Христа, Поленов в 1881-1882 годах предпринял путешествие по Египту, Сирии, Палестине, заехал по пути в Грецию. Он создал множество этюдов, изучал характер местности и типы населения, архитектурные сооружения в их соотношении с окружающей природой. Его палитра заиграла новыми звучными красками, новыми цветовыми отношениями. Он смог вобрать в себя ощущение своеобразия световоздушной среды Востока, навсегда оставшееся в его картинах и отмеченное едва ли не всеми критиками. Поленов работал чистыми красками, не смешивая их на палитре, прямо на холсте находил точные цветовые отношения, добиваясь небывалой в русском искусстве силы звучания цвета. Но для осуществления замысла Поленова этого было недостаточно. Он продолжал собирать необходимый ему материал и в следующем путешествии между первыми этюдами к картине (1872) и окончанием полотна прошло пятнадцать лет. Таким образом, он повторил путь Александра Иванова, картина которого так сильно впечатлила его в раннем возрасте.

Картина. Огромное полотно “Христос и грешница (Кто из вас без греха?)” занимает главное место в творчестве Поленова и является вершиной его творчества. Президент Академии Художеств великий князь Владимир определил судьбу картины: "...Для народа она вредна". Однако увидевший картину Александр III разрешил демонстрацию картины и даже, как ни странно, приобрел её для своего музея. Картина экспонировалась на XV Передвижной выставке в Петербурге и в Москве. Цензор, курировавший выставку, первоначально не хотел давать согласие на включение картины в экспозицию - слишком реалистичное изображение Христа вызывало сомнение. Но это одно из достоинств картины, потому что в русской живописи XIX века наиболее достоверный внешний облик Христа именно у Поленова. Иисус одевался не в античную тогу, а в простую одежду галилеян - длинный полосатый хитон и верхнюю накидку, голова Его, вероятно, была всегда покрыта белым платком с шерстяной перевязью. В картине сделан акцент на человеческой природе. Воплощая в произведении идею всепрощения, победы добра над злом, Поленов придавал большое значение названию. Авторское название “Кто из вас без греха?” было заменено цензурой для экспозиции на “Христос и грешница”, но это название тоже не удовлетворило царя, и в императорском музее полотно получило название: “Блудная жена”. Поленов был крайне возмущён изменением названия и до конца жизни сокрушался об этом. Четыре высказывания Василия Поленова: - “Как вы не понимаете, это совершенно противоречит Евангельскому рассказу. Ведь там ясно сказано, что это согрешившая, а не блудная женщина. И не она героиня моей картины. смысл картины в утверждении достоинства человека, христианского милосердия, прощения и любви”. Уже на склоне лет Поленов с огорчением писал в одном из писем: “Картина эта была названа мною “Кто из вас без греха”. В этом был ее смысл. Но цензура не позволила поставить эти слова в каталоге, разрешили “Христос и грешница”... А в музее Александра III её назвали “блудная жена”, что совершенно противоречит евангельскому рассказу, где ясно сказано, что это согрешившая, а не блудная женщина... Так название и осталось. Оно и не мое, и не соответствует евангельскому рассказу”. - “Да нет же, грешница не блудная жена, с ней случилось несчастье, она впала в грех, как грешили и те, что не решились бросить в неё камень”. - И в конце: “Книга, из которой я черпал содержание моих работ, учит нас милости и прощению, а не осуждению и нетерпимости, она учит относиться строго к себе и снисходительно к другим. Правда, задача очень трудная, это подвиг”. Евангельский эпизод. Ин. 8:1-16. Когда возникала трудная проблема, связанная с законом, иудеи, как правило, обращались за решением к раввину. Поэтому книжники и фарисеи обратились к Иисусу, как к раввину, в случае женщины, уличённой в прелюбодеянии для решения её участи. Прелюбодеяние было одним из трёх тяжких грехов, за которые полагалась смертная казнь, хотя между ними и существовали некоторые различия в способах приведения её в исполнение. Раввины говорили: “Каждый иудей должен скорее умереть, чем совершить идолопоклонство, убийство, или прелюбодеяние”. Книжники и фарисеи искали повода обвинить Иисуса, чтобы обесславить Его перед людьми. Неразрешимая проблема, перед которой они хотели поставить Иисуса, сводилась к следующему: По Закону, свидетель обвинения должен был первым бросить камень в осуждённого на смерть. 1) Если бы Иисус сказал, что женщину действительно следует побить камнями, то, - во-первых, Он бы оказался лжецом, который говорил неправду о милосердии и любви Божьей; - во-вторых, Он потерял бы Свою добрую славу, приобретённую любовью и милосердием, и уже никто никогда не назвал бы Его Другом грешников, - в-третьих, Он нарушил бы римский закон, по которому иудеи не имели права выносить смертный приговор или проводить его в исполнение. 2) Если бы Он сказал, что женщину следует помиловать, Его сразу могли бы обвинить: - в том, что Он учит людей нарушать закон Моисея, - и что Он прощает прелюбодеяние и даже поощряет его. Вот в эту ловушку книжники и фарисеи и пытались поймать Иисуса. Но как это бывало со всеми хитростями, направленными против Иисуса, в расставленную ловушку попали они сами.

6. “ИСЦЕЛЕНИЕ СЛЕПОГО” ЭЛЬ ГРЕКО XVI в.

холст/масло, 120х146, Нью-Йорк, музей Метрополитен. Последний из 3-х вариантов картины. Более ранний и маленький вариант находится в Дрездене, второй - в Парме.

холст/масло, 120х146, Нью-Йорк, музей Метрополитен. Последний из 3-х вариантов картины. Более ранний и маленький вариант находится в Дрездене, второй - в Парме.

Художник. Великий испанский живописец, архитектор и скульптор. Грек (по происхождению) с острова Крит - Доменико Теотокопули работал в Испании под именем Эль Греко. Учился, видимо, у местных иконописцев, потом приехал в Венецию, где, возможно, обучался у Тициана, затем работал в Риме. В Венеции и Риме Эль Греко овладел приёмами масляной живописи, передачей пространства и перспективы, обобщённым широким мазком; особенностями венецианского колоризма. Его картины представляют собой совершенно особый мир: призрачный и одновременно реальный, восторженный и трагичный - всё это есть в новозаветных картинах Греко.

Картина. Эта картина написана в итальянский период жизни художника, т.к. он был наследником традиций византийской школы. Утончённые, одухотворённые, порой тревожные лица, хрупкие, странно вытянутые фигуры, подобные призракам, - таковы библейские персонажи у Эль Греко. Его картинам на темы священной истории чужд “светский дух”, упоение плотью, ориентация на античные образцы.

Евангельский эпизод. Ин.9:1-7. В евангельской истории явно представлены две параллельных мысли сюжета: первая - значение и смысл исцеления, вторая: изменение мировоззрения слепого – появление и возрастание его веры. Исцеление. Это, поистине, самый безнадежный случай. Человек и не помышлял об исцелении и никогда не просил Иисуса излечить его. Христос сам обращает на него внимание. Ученики задали Иисусу вопрос: “Равви, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым?”. Евреи верили, что все важнейшие несчастья случаются с людьми не иначе, как в наказание за их собственные грехи или грехи их родителей, дедов и прадедов. Отвечая на вопрос учеников, Господь показывает вместо причины - цель, для которой этот человек родился слепым: через его исцеление открылось, что Христос есть “Свет миру”. “Сын Божий пришёл и дал нам свет и разум” (1 Ин. 5:20). “Доколе Я в мире, Я свет миру” (Ин.9:5). Вот почему сюжет с излечением незрячего, причём слепорождённого, - его просвещение (физическое и духовное) - был излюбленным, начиная с первых веков христианства вплоть до начала XIV века (в средние века церковь запрещала изображать плоть). Важность этого чуда в том, что оно было пророчески предсказано. Ветхозаветное обетование о том, что Мессия понесёт наши болезни и, что ранами Его мы исцелимся (Ис.53:3-5,10, Мт.8:17), сознательно отнесено к целительным деяниям Иисуса. Поэтому иудеи должны были узнать Мессию по этому исцелению. Но они не понимали истину происходящего и не связали свою веру с Его именем. Само исцеление произвело впечатление, его свидетели подтвердили, что “невиданно было такое чудо. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорождённому”. Преображение того, кого коснулся Христос. Иоанн рассказал о продвижении мысли слепого в отношении Иисуса. Его рассуждения проходят через три стадии, и каждая новая стадия выше предыдущей: - посчитал Иисуса удивительным Человеком. - назвал Иисуса пророком. - пришёл к исповеданию Иисуса, как Сына Божьего. Прозревший иудей увидел, что человеческие определения не достаточны для описания Иисуса. Чем лучше узнаёшь Христа, тем больше Он становится. В Евангелии от Иоанна чудеса всегда знак славы и силы Божьей. У других евангелистов исцеление - больше проявление сострадания Иисуса к людям. Два взгляда на одно и то же событие, оба основаны на высшей истине: человеческое страдание служит к явлению благодати и славы Божьей.

7. “ОВЧАЯ КУПЕЛЬ” (Исцеление расслабленного) НИКОЛАЙ БРУНИ, XIX в.,

холст/масло, 166х207,Петербург, Русский музей.

холст/масло, 166х207,Петербург, Русский музей.

Художник. Выходец из династии Бруни (дед - итальянец Антонио Бруни, реставратор и живописец при Павле I; дядя - Фёдор Бруни - известный художник, президент Императорской Академии художеств “Моление о чаше”, “Медный змий”, отец - Александр Бруни - академик архитекторы). Николай Бруни учился в Академии Художеств по классу исторической живописи. В последствии стал мозаистом.

Картина. Картина “ОВЧАЯ КУПЕЛЬ” (Исцеление расслабленного) была написана для получения диплома художника 1-ой степени. С этой Овчею купелью соединено евангельское повествование о чудесном исцелении Господом расслабленного человека. В настоящее время на месте чудесной купальни находится один высохший глубокий ров, внутри городских стен, вблизи ворот св. Стефана, поросший на дне травою и кустарником.

Евангельский эпизод. Ин. 5:2-15. Вифезда (дом милосердия) - купальня, т.е. небольшой бассейн, который находился, как полагают, у северной стены, у т.н. Овчих ворот, с пятью крытыми ходами для больных. В купальню по временам сходил Ангел и возмущал воду, и первый больной, входивший в воду после её возмущении, выздоравливал, какою бы ни был поражён болезнью. Там был некий человек, болевший тридцать восемь лет. Иисус, увидев его лежащим и узнав, что он так долго болеет, спросил у него: “Хочешь ли стать здоровым? Господин мой, - ответил Ему больной, - у меня нет человека, который бы столкнул (букв. бросил) меня в купальню, когда в ней начинает бурлить вода. А пока я подойду, другой раньше меня спускается”. Иисус говорит ему: “Встань, возьми свою постель (греч. крабаттос – ложе, одр) и иди”. И тотчас этот человек выздоровел, взял постель и стал ходить. Потом Иисус разыскал его в Храме и сказал: “теперь ты здоров. Больше не греши, чтобы не стало с тобой чего хуже”. Исцелив безнадежно больного человека, Иисус вновь открыл своё Царское достоинство, показал, что Он есть воистину Владыка жизни. Каждый раз, когда в Евангелии происходит исцеление, совершается чудо. Не просто чудо медицинского или психологического характера - скорее, это чудо откровения о Боге, о том, что Он не таков, каким мы Его представляли. Христос, действительно, почти во всех случаях описанных исцелений действует, разрушая существующие религиозные представления: Он прикасается к нечистоте болезни и смерти, Он принимает отверженных, калек, Он делает условием чуда не “заслуги” человека, а его веру. В ранние галилейские дни Господь не шёл дальше сокровенного Богоявления. Так, чудом исцеления Капернаумского расслабленного Он хотел показать, что власть прощать грехи, составляющая неотъемлемое и, в глазах иудеев, исключительное право Божье, принадлежит на земле Сыну Человеческому. Свидетельствуя о праве прощения, Господь являл Своё Мессианство настолько прикровенно, что для свидетелей оно оставалось утаённым. А книжников и фарисеев, между которыми были и Иерусалимские, соблазняет прощение грехов, дарованное Господом расслабленному.

8. “ХРИСТОС У МАРФЫ И МАРИИ” ГЕНРИХ СЕМИРАДСКИЙ ХІХ в.,

холст/масло, 191х302,5, Русский музей, Санкт-Петербург.

холст/масло, 191х302,5, Русский музей, Санкт-Петербург.

Художник. Генрих Семирадский – талантливейший исторический живописец, профессор живописи родился близ Харькова. Но сначала по настоянию отцазакончил со степенью кандидата физико-математический факультет Харьковского университета, по разряду естественных наук (диссертация была о насекомых). Потом по призванию закончил Академию художеств. В течение четырёх лет он был награждён пятью серебряными медалями и несколькими денежными премиями. Одна из его картин на парижской всемирной выставке получила Большую золотую медаль, а Императорская Академия Художеств присудила Семирадскому звание профессора, французское правительство наградило кавалерским орденом Почётного легиона. Творческое кредо художника - красота во всём: в его изображении человеческого тела, в окружающей природе, в построении картины, в техническом воплощении замысла. В картинах Семирадского большую, а иногда главенствующую роль играет пейзаж. Семирадский -мастер создания атмосферы, атмосферы природной и атмосферы действия, к тому же он умел соединить их с занимательным сюжетом. Вот почему академическая риторика, мотивы и позы, равно знакомые и привычные публике, давно ставшие штампами, выглядели у него по-новому, а сам художник казался, чуть ли не новатором. В его картинах на фоне наполненной солнечным светом южной природы разворачивались эпизоды загадочной и манящей жизни давно ушедших дней. Зрители всегда их ждали, и каждое появление картин на выставках становилось событием. Некоторые вообще считали его гением, которого невозможно превзойти в передаче праздничности света и природы, и что на этом живописи развиваться некуда. Именно поэтому его полотнами восхищалась вся Европа. Он почётный член академий художеств Берлина, Парижа, Рима, Стокгольма, Турина. Флорентийская галерея Уффици предложила художнику написать автопортрет для пантеона всемирных знаменитостей.

Картина. Весной 1887 на ежегодной выставке Петербургской императорской Академии художеств Генрих Ипполитович выставил эту большую, только что написанную картину. Очередное полотно почётного академика было принято неоднозначно: коллеги боролись, публика восторгалась, начальство удостаивало званий (картину немедленно приобрели для Академии, а затем передали в музей Александра III), пресса писала: “фурор, какого у нас и не помнят”. Картина стала признанным шедевром. Сюжет картины внешне прост: на тенистой веранде сидит Христос, у ног которого расположилась юная Мария, внимающая Учителю. Но за этой простотой скрыт глубокий философский смысл, который художнику удалось мастерски передать. Вопреки всей западной традиции, он расставляет акценты совершенно иначе: на первом плане Мария, думающая о вечном, и только где-то вдалеке, прописанная хуже, чем пейзаж, Марфа. Пейзаж играет главенствующую роль в картине, фигуры женщин и Иисуса хоть и находятся на переднем плане, всё-таки не могут затмить впечатления, оставленного у зрителя мастерски выписанным пейзажем.

Евангельский эпизод. Лк.10:38-42. Христос пришёл в одно селение. Там встретила Его жена по имени Марфа и пригласила в свой дом. Марфа заботилась о большом угощении, чтобы служить дорогому гостю. У неё была сестра Мария, она села у ног Иисуса и внимала речам Его. Марфа видела, что Мария наслаждается от всей души, и посчитала, что та проводит время в безделии. Вот она и говорит: “Господи, скажи ей, чтобы помогла мне”. Христос ответил ей: “Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё”. Евангельские образы двух этих праведных женщин всегда воспринимались как два образа христианский жизни: деятельный, активный, спешащий делать добро и созерцательный, молитвенный, сосредоточенный на внутреннем мире. При этом Христос не упрекает растерявшуюся и засуетившуюся сестру, Он просто помогает ей сосредоточиться на главном, на слове Божьем. Ведь Марфа знает, что к ней в дом пришёл Господь, поэтому и обращается к нему, “Господи!”, значит, она забыла или плохо поняла Его слова о том, что “не хлебом единым будет жить человек”. Все заботы человека направлены на попечение о плоти, о временном проходящем явлении, но совсем мало, а иногда и вообще никакой заботы о бессмертной душе. Этот евангельский эпизод рассказал, что очень много в жизни важных и очень важных дел, но одно только главное – быть в присутствии Христа, общаться с Ним, за важными делами можно пропустить самое главное.

9. “ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА” РЕМБРАНДТ XVII в.,

холст/масло, 262х205, Эрмитаж, Санкт-Петербург.

холст/масло, 262х205, Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Художник. Рембрандт Харменс ван Рейн родился в Лейдене в семье владельца мельницы, по желанию родителей поступил в Лейденский университет. Однако вскоре оставил его ради занятий живописью. Через три года Рембрандт перебрался в Амстердам, где посещал мастерскую местного живописца. Когда он навсегда переехал в Амстердам, местная гильдия хирургов предложила ему выгодный заказ: изобразить своих членов на анатомической лекции выдающегося голландского врача. Картина принесла Рембрандту признание публики. Теперь амстердамские богачи наперебой заказывали художнику свои портреты. С этого началась его известность. Творчество Рембрандта, без сомнения, вершина голландской школы, однако мастер был одинок среди собратьев по искусству. Они считали его “первым еретиком в живописи”, за непривычный драматизм и психологическое напряжение в его картинах. Хотя впоследствии их стали называть “малыми голландцами” - чтобы подчеркнуть гениальность Рембрандта. Рембрандт был не просто художником, рисовальщиком и гравёром, великим мастером светотени. Он сумел воплотить в своих произведениях весь спектр человеческих переживаний с такой эмоциональной насыщенностью, которой до него не знало изобразительное искусство.

Картина. “Возвращение блудного сына” - последняя картина Рембрандта, его лебединая песня. Художник выбрал для изображения тот момент, когда чувства героев напряжены до предела. Он использовал контрастирующие эффекты света и тьмы и придал библейской сцене жанровый характерный оттенок. Живописный строй полотна Рембрандта построен на присущем его поздним работам контрасте светотени и открытого цвета. Тёмный полумрак, окутывающий комнату, придаёт событию особую сосредоточенность, горячий красный цвет соответствует накалу чувств. Предметы в отдельных частях композиции кажутся то ощутимо материальными, то, как бы растворяются в напряжённой красочности. Назаднем плане в темноте едва различимы лица домашних, которые действительно выглядят довольными своим положением и сейчас пытливо наблюдают за драмой, происходящей на их глазах. Стоящая справа в стороне фигура - вероятно, старший сын: во-первых, он похож на отца; во-вторых, одет лучше, чем домашние на заднем плане; в-третьих, держится с достоинством и некоторым превосходством; выражение его лица словно демонстрирует исполненность добродетелью, рассчитывающей на соответствующую награду. Весь свет картины направлен на две прижавшиеся друг к другу фигуры: отца и блудного сына. Младший сын, испытавший все беды в жизни, глубоко раскаявшийся, не уверенный в отцовском прощении, подходит к старику и падает перед ним на колени. Отец наклоняется над ним, с бережной нежностью прижимая его к себе – старческие дрожащие руки ласково ощупывают плечи сына, которого считал потерянным для себя, которого всё время ждал, и вот снова обрёл. Лицо блудного сына прильнуло к груди отца, а вся фигура выражает искреннейшее раскаяние и надежду на утешение. Голова отца - один из самых сильных образов Рембрандта. В ней всё – мука и радость, сострадание и всепрощение. Эта минута по своему психологическому состоянию равна вечности, перед ними обоими проходят годы, проведённые друг без друга и принёсшие столько душевных мук. Произведение выглядит завещанием Рембрандта. Это подлинно духовная живопись, а не просто картина на священный сюжет. Художник создал этот бессмертный шедевр в последний год жизни. Это был очень горький период: Рембрандт уже был старым, нищим, смертельно больным и немощным, жил в голоде и холоде, потрясённый смертью сынаи любимой женщины. И, не смотря на всё это, он создал гимн любви.

Евангельский сюжет. Лк. 15:11-32. Одна из самых знаменитых библейских притч. В ней речь идёт о сыне богатого человека, который взял у отца свою часть имения, промотал его и, когда оказался нищий и больной на краю гибели, вернулся к отцу, который радостно принимает его и даже устраивает пир в его честь. Но это вызывает обиду и недовольство старшего сына, который всё время жил и трудился возле отца, однако не был удостоен такого пира. Отец объясняет старшему сыну, что у него нет причин для недовольства, но есть основание для радости: его брат “был мёртв, но возвратился к жизни”. “Возвращение блудного сына” - художественное воплощение чуда христианской веры. Все живописные средства подчинены единой цели: передать те чувства, которые преобразуют мир, больше того, которые служат оправданием миру. Так Бог ждёт каждого раскаявшегося грешника с прощением и любовью. Картина говорит о Любви Бога-Отца к младшему сыну, соблазнившемуся мнимой радостью внешней свободы и ещё не познавший истинной радости свободы внутренней - свободы от грехов и безумия. Эту свободу человек получает, только возвратившись к Богу. Тайна жизни ставит всех нас на грань искушений, и порой невыносимо тяжких. Каждый из нас проходит свою школу жизни и стремится увидеть, пережить в ней по возможности всё. Мы ввергаем себя в бесконечный круг желаний, и от ненасытности, от неудовлетворенности, от непонимания часто приходим в уныние, а порой - в отчаяние. Это знает Отец наш Небесный и потому сострадает нам, и потому с любовью ждёт нашего возвращения в Отчий Дом, откуда увёл нас сатана в своё дикое царство. В любви божьей - вся суть жизни, и только в ней - настоящая свобода.

10. “ПРЕОБРАЖЕНИЕ” РАФАЭЛЬ САНТИ XVI в.,

темпера, масло, дерево. 410x279. Рим, пинакотека Ватикана. Незаконченная. темпера (итальянск.) - живопись красками, связующим веществом которых служат эмульсии - натуральные (цельное яйцо, желток, соки растений) или искусственные (водный раствор клея с маслом и т. д.),пинакотека (греческ.) - хранилище произведений живописи.

темпера, масло, дерево. 410x279. Рим, пинакотека Ватикана. Незаконченная. темпера (итальянск.) - живопись красками, связующим веществом которых служат эмульсии - натуральные (цельное яйцо, желток, соки растений) или искусственные (водный раствор клея с маслом и т. д.),пинакотека (греческ.) - хранилище произведений живописи.

Художник. Он один из четырёх гениев Италии в период Высокого Ренессанса: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан. Рафаэль - итальянский живописец, график и архитектор, представитель флорентийской школы. С именем Рафаэля в мировой истории искусства связано представление о возвышенной красоте и гармонии. Он наделён от природы горячей любовью к прекрасному и глубоким чувством телесной и духовной красоты. Картины его кажутся лёгкими, наполненными воздухом. Современники признают его мягкий, милый характер и колоссальное трудолюбие. Он владел при этом необычайным умением облекать свои высокие замыслы в чарующие формы. Не смотря на непродолжительность жизни, Рафаэль оставил после себя громадное количество произведений. В них он постепенно переходил от превосходного по сочинению и исполнению к ещё более совершенному, пока не достиг, наконец, такой точки в области воплощения идеала красоты, дальше которого не ушёл никто из живописцев времён Возрождения. Рафаэль родился в Урбино в семье придворного живописца. Вероятно, у отца в мастерской он учился ремеслу художника. Уже в 17 лет его называли мастером. В 21 год он приехал во Флоренцию, где усовершенствовал мастерство. А через 4 года по приглашению Папы переехал в Рим и стал ведущим художником Ватикана и римского света.

Картина. Последнюю свою картину “Преображение” Рафаэль писал сам, не прибегая к помощи многочисленных учеников, но закончить её не успел. В 37 лет в день его рождения внезапная лихорадка унесла жизнь великого художника. Тело Рафаэля было выставлено в Пантеоне вместе с незавершённой картиной (говорили, что голову Христа он написал непосредственно накануне своей кончины). Нижняя часть картины была дописана учениками и помощниками - главным образом Джулио Романо, который получил за нее плату в 1522 г. Человеческое восприятие и отношение к божественному является темой этого в высшей степени драматического произведения. В нём художник объединил два рассказа, следующие в Евангелиях непосредственно друг за другом. Картина считается общепризнанным шедевром мировой живописи. Интерпретация Рафаэлем темы “Преображение Христа” была в совершенно оригинальной. Воссоздание двух эпизодов Евангелия художник изобразил двумя композициями. И именно с этой картины Рафаэля в западной живописи утвердился новый иконографический тип Преображения. Композиция верхней части картины. Вверху картины изображён “преобразившийся” Христос, вознёсшийся над горой. Божественное происхождение Иисуса доказывается Преображением в сиянии надмирного света. Рядом с ним, - спустившиеся с небес пророки Илья и Моисей. Они написаны в облике старцев: седобородые, без какого-либо видимого различия в возрасте. У Моисея в руках - скрижали закона, у Илии - книга его пророчеств. Ощущение парения трёх основных фигур передано настолько сильно, что, кажется, невесомость возможна и вблизи поверхности земли. “Облако светлое” осенившее учеников, - символ славы Господней. В разных позах лежат ослеплённые ученики: они в страхе руками прикрывают свои лица, не в силах перенести яркость света, исходящего от Христа. Композиция нижней части картины. У подножия горы Рафаэль представил две оживлённые группы людей: слева - остальные девять учеников; справа - толпа иудеев. В этой группе на первом плане видны коленопреклонённая женщина и мужчина, поддерживающий бесноватого мальчика, сильные корчи которого, помутившийся взгляд, открытый рот и зеленоватая бледность обнаруживают его тяжёлые душевные и физические страдания. Толпа умоляет учеников излечить бесноватого. Ученики же, осознавая своё бессилие, с изумлением смотрят на него, не в силах облегчить его участь. Некоторые из них указывают на Христа. Рафаэль поразительным образом передаёт, с одной стороны, горячее желание учеников исцелить мальчика, с другой - их несостоятельность сделать это. Что касается отца мальчика, то его экстатический образ (страстный порыв, горящие глаза) должен внушить зрителю мысль о том, что он воистину способен сказать явившемуся Христу: “Верую, Господи! помоги моему неверию”. Соединение в одной картине двух сюжетов - обнаруживает широту художественного замысла Рафаэля. Комментарий к картине: “в разъяснении предмета Рафаэль пользуется, между прочим, законом контраста: вверху - ослепительный блеск, слава, явление небожителей и беседа о высших тайнах. Внизу - скорбь и мучения, заботы о земном, и человеческое бессилие в борьбе с ним. Взор наблюдателя, привлекаемый прежде всего этой ближайшею частью картины, переходит вверх, и чувство, встревоженное картиною человеческой беспомощности, находит полное успокоение в созерцании славы Того, Кто силён не только уврачевать все телесные и душевные недуги, но и поразить зло в самом корне”.

Евангельский эпизод. Мт.17:1-21; Мк.9:2-29; Лк.9:28-43. Первый эпизод. Тексты трёх евангелистов сохранили рассказ о явлении Преображения. “По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, И преобразился пред ними: и просияло лице Его как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в котором Мое благоволение; Его слушайте”. Преображение - одно из важнейших событий земного служения Спасителя. Иисус открывает Своим ученикам Царство, показывая, каким увидим его в конце времён, когда оно раскроется во всей полноте. Они оказываются как бы в совершенно ином мире, земля преображается: на неё опускается сияющее облако, появление которого ещё со времён Моисея было связано с богоявлением, обозначая место присутствия Бога. И, как во времена Моисея, из этого облака звучит голос Божий, свидетельствующий об Иисусе. Ученикам была явлена физическая реальность божественной природы Христа, она была ощутима ими. Преображение воспринимается как предуготовление учеников к познанию Воскресения. Христос преобразился, оставаясь Человеком. Он, приоткрыв ученикам частицу Своей божественности, дал им возможность прикоснуться к непостижимой для всех иной реальности. То, что Христос явил Свою славу ученикам, - это очень важный момент в отношениях между Богом и людьми. Бог ещё раз подтверждает сказанное Им через пророка Амоса, что Он ничего не делает, не открыв Своей тайны людям. В этом чуде Иисус даёт ученикам увидеть Его преображённый вечной славой лик так, чтобы у них была возможность узнать Его в воскресении. А явление Илии и Моисея, беседующими с Христом, позволило ученикам лучше понять слова Иисуса: “У Бога все живы” (Лк.20:38). Цель Преображения, насколько можно судить по рассказам евангелистов о нём:

утвердить ближайших учеников в вере и исповедании, которое перед этим приносит Пётр, т.е. утвердить их в том, что Иисус из Назарета в самом деле есть ожидаемый с Моисеевых времён Мессия-Христос.

утвердить ближайших учеников в вере и исповедании, которое перед этим приносит Пётр, т.е. утвердить их в том, что Иисус из Назарета в самом деле есть ожидаемый с Моисеевых времён Мессия-Христос.

кроме того, и, быть может, это ещё важнее, Господь даёт ученикам увидеть Свою славу как Бога для того, чтобы, когда они увидят Его распинаемым, поняли, что Он страдает добровольно.

кроме того, и, быть может, это ещё важнее, Господь даёт ученикам увидеть Свою славу как Бога для того, чтобы, когда они увидят Его распинаемым, поняли, что Он страдает добровольно.

подготовка учеников к постижению тайны Крестной Жертвы.

подготовка учеников к постижению тайны Крестной Жертвы.

Второй эпизод. Момент, который запечатлел Рафаэль, может считаться иллюстрацией слов отца мальчика: “Я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его”. После Преображения Христос сразу встречает растерянных учеников, которые не смогли изгнать беса. Почему они потерпели неудачу? Разве им не была дана власть над нечистыми духами? Рафаэль показал, что они растеряны, не понимают причину неудачи. Узнав в чём дело, Иисус произносит одно из самых резких обличительных слов в Евангелии: “О род неверный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас?” Может удивить неожиданная горечь в словах Иисуса. Кому адресован этот упрёк? Вероятно, ученики приняли эти слова на свой счёт - они спрашивали Иисуса, почему у них ничего не получилось. Значит ли этот упрёк, что Иисус перестал любить? Нет, Его любовь бесконечна; но она и взыскательна - поэтому Он строго упрекает за неверие и неверность. Любовь не исключает строгости. Вера отца мальчика поколебалась после неудачи учеников. Христос напоминает ученикам, что без молитвы и поста - без предельного сосредоточения на Нём и верой в Его силу - они не могут изгонять бесов. В другой раз Он скажет главные для людей слова: “Без Меня не можете делать ничего” (Ин.15:5).

11. “ДИНАРИЙ КЕСАРЯ” ТИЦИАН ВЕЧЕЛЛИ XVI в.,

холст/масло, 75х56., Лувр, Париж, Дрезденская галерея, Германия.

холст/масло, 75х56., Лувр, Париж, Дрезденская галерея, Германия.

Художник. Тициан, бесспорно, стоит во главе венецианской школы живописи. Истина, свежесть, прозрачность его чудных красок несравненны настолько, что в колорите его не превзошёл ни один живописец мира. Тициана называют алхимиком красок, а картины его именуют розовым жемчугом с дымно-золотистыми отливами. Стендаль называл 20 оттенков жёлтого в тициановской картине с апельсинами. Тайна его колорита до сих пор остаётся необъяснимой. Напрасно пытались подвергать химическому анализу краски, для чего пожертвовали даже несколькими его бесценными произведениями. Его результат был банальным: самые обыкновенные краски. А тайна колорита так и осталась в гениальной недосягаемости. Тициан прожил ровно век. Пережил всех гениев Эпохи Возрождения.

Картина. Для своего произведения художник выбрал распространённую в Венеции форму картин с коленными фигурами. И эта форма, более чем всякая другая, сосредотачивает внимание зрителя на смысловой стороне картины. Идею картины он выражает в столкновении живых человеческих характеров в момент сильного психологического конфликта. Характеры настолько противоположны, что художник подчеркнул это во всём: контраст последовательно проведён Тицианом в колористическом решении картины; стихией цвета и света он передаёт духовную суть личности; а композиция подчёркивает и определяет место каждого в этической дуэли.

Сталкивая Христа и фарисея лицом к лицу, Тициан избегает резкой прямолинейности в изображении их “поединка”. Синий и красный цвета одежд Христа излучают золотое сияние, в то время как белый хитон фарисея кажется безжизненным и погасшим.

Необъятная гамма граней праведности раскрыты в спокойном, полном достоинства повороте головы, чуть печальном взгляде и одухотворённом образе Иисуса. Напротив, образ фарисея символизирует коварство. Его положение из-за спины, как бы с желанием застать врасплох говорят о враждебности. Уже само сближение лиц Христа и фарисея выявляет нравственный конфликт между ними во всём его напряжении. Лица контрастируют друг с другом. Лик Спасителя написан в три четверти поворота направо и сильно освещён - лицо фарисея изображено в профиль, и на него положены глубокие тени.

Различен у них и цвет тел: у Спасителя оно светлое, небесное, у фарисея - коричневатое и грубое. Но ярче всего именно контраст тона рук: белая, нежная рука Христа выделяется на ярко-красном фоне его хламиды, рука фарисея изображена на синем фоне мантии Спасителя. Одно лишь сопоставление тонких, благородных пальцев Спасителя с грубой, узловатой рукой фарисея передаёт различие их духа.

Взгляды их не встречаются, хотя фарисей жадно ищет глаза Христа. Но проницательный, слегка печальный взор Спасителя направлен мимо него... Создаётся даже впечатление, что художник наделяет искусителя Христа многими чертами, которые сближают его с классическим изображением типажа Иуды Искариота (хотя Библия не даёт оснований для такого сравнения). Он изображён, как обычно изображают Иуду на Тайной Вечере или в Гефсиманском саду: в профиль, да и весь облик его говорит об алчности и коварстве.

Евангельский сюжет. Мф.22:15-22; Мк.12:13-17; Лк.20:22-26. Проповедническая деятельность Иисуса проходит в постоянных спорах и конфликтах с представителями иудейской религиозной элиты: фарисеями, саддукеями, иродианами, в ходе которых Мессия восстает против формального понимания ветхозаветных нравственных и религиозных предписаний и призывает постичь их истинный дух. Явного обвинения они не могли предъявить Иисусу, поэтому искали уловить Его. Желание уловить Иисуса в словах проявилось в их вопросе: “Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице; итак скажи нам: как Тебе кажется? позволительно ли давать подать кесарю, или нет?” Каверзность вопроса и лицемерие фарисеев и иродиан заключались в следующем: вот уже более двадцати лет, с тех пор как Иудея стала римской провинцией, её жители были обязаны платить Риму подать. Такое положение дел вызывало общее негодование, перераставшее порой в акты открытого неповиновения и бунта. Ещё одно немаловажное обстоятельство: в дискуссии участвуют фарисеи и иродиане. Они всегда враждовали между собой. Фарисеи отстаивали “чистоту” народа и противились любому диктату римлян. Иродиане поддерживали, как это видно из названия их партии, римского ставленника Ирода Великого и благосклонно относились к римской власти. Но вражда против Иисуса объединила их так, что и отрицательный и положительный ответы Христа могли и должны были тут же дать повод для негодования либо тех, либо других. Обвинение Иисуса в неповиновении римской власти или негодование иудеев из-за предательства национальных интересов были гарантированы. Ответ Иисуса, который они услышали, заградил уста искушавшим Его. Он удивил всех, потому что сотворён был, так сказать, из ничего. Видимо Господь не обратил никакого внимания на основание вопроса - на права Кесаря в отношении иудеев, и не сказал об этом ни слова. На Востоке любят краткие положительные ответы и не терпят отвлечённых рассуждений. Иисус сказал так ясно и удовлетворительно, так родственно с нравами народа, даже с правилами тогдашней иудейской учёности (у раввинских правоведов издревле принято было за непреложную истину: чья монета, того и царство), - что фарисеям ничего не оставалось делать, как только молча удалиться. Даже книжники должны были признать, что это сказано обдуманно и благоразумно. Слова Иисуса в этой истории – “отдайте кесарево кесарю, а Божие Богу” - особо значительны ещё и потому, что являются заключительными в Его учении о Царстве Божьем на земле. Августин: “мы приносим кесарю монеты, а Богу - самих себя”.

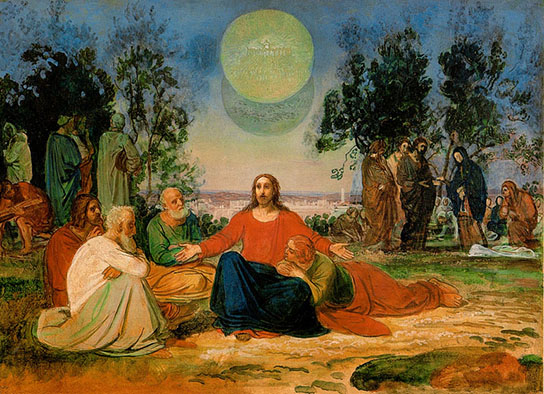

12. “ПРОПОВЕДЬ ИИСУСА ХРИСТА НА ГОРЕ ЕЛЕОНСКОЙ О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ” АЛЕКСАНДР ИВАНОВ, XIX в.,

эскиз, 47,5х53,5, Русский музей,Санкт-Петербург.

эскиз, 47,5х53,5, Русский музей,Санкт-Петербург.

Художник. См.№3.Александр Иванов мечтал поехать в Палестину, но стипендию ему дали для поездки в Рим, где он провел несколько плодотворных лет. А. А. Иванов более всего известен своей знаменитой картиной «Явление Мессии» («Явление Христа народу»). Много лет он трудился над акварельными эскизами к росписям Храма Христа Спасителя, которых насчитывается не одна сотня. Их художник мало кому показывал, после его смерти эти изумительные листы долго оставались неизвестными широкому кругу зрителей. В истории искусства этот цикл известен как «библейские эскизы». Полностью был издан более 100 лет назад в Берлине, с тех пор не переиздавался.С конца 1840-х годов много сил отдавал обширной серии «Библейские эскизы» (ГТГ), которая явилась новым выдающимся достижением в его творчестве. Многочисленные этюды к картине, из которых некоторые сильнее частностей самой картины, находятся в отдельном помещении Третьяковской галереи.

Картина. Библейские эскизы Александра Иванова наряду с живописными полотнами стали очередной вершиной его творчества. В них воплотились сложные художественно-духовные искания. Они стали высшим проявлением мастерства Иванова-рисовальщика, овладевшего цветовой, световой и линейной пластикой рисунка. Соединение в них живописного и графического создали ту меру условности, которая столь необходима для стенной живописи. Будучи подготовительными для главной картины, эскизы представляют совершенно самостоятельную эстетическую ценность как непревзойдённые шедевры акварельной живописи. Для передачи света художник активно использует белила, которые создают очень плотную матовую поверхность. Одновременно цветная подкладка (бумага) как бы имитирует поверхность стены, уподобляя рисунок фреске. Цветовые пятна, положенные на тёмную поверхность бумаги, звучат приглушённо и объединённые общим тональным ключом, создают впечатление фресковой живописи. Иванов, как большой художник, следует традиции мастеров прошлого: “Великие художники Рафаэль и Микеланджело, заканчивая произведение, настаивали на линии. Тонкой кистью они ещё раз подтверждали её, оживляя, таким образом, контур. Они придавали рисунку нервы и страсть”. Художник представил проповедь Иисуса о величественном моменте истории человечества: о Втором Пришествии. Это будет совсем иное событие (по-сравнению с явлением Христа-Спасителя пришедшего в смирении) - это будет явление Христа-Судьи во всей силе и славе. Иисус с учениками на Елеонской горе. Внизу Иерусалим. Вокруг люди заняты повседневностью. В центре Иисус открывает ученикам тайну Своего Второго Пришествия на землю. Эта информация была совсем новой для учеников. Они не очень понимали почему Иисус сразу не пришёл в силе и славе, не понимали зачем нужно было Первое Пришествие. Впечатление, которое произвели на них слова Иисуса передано их лицами: они задумчиво-озабочены. Ученики ещё не проникли в эсхатологический смысл пророчества. А над горой, как мираж, восходят символы Его пришествия во славе.

Евангельский эпизод. Мф.24; Мк.13; Лк.21. “Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?” Особенностью многих пророческих видений - как ветхозаветных, так и новозаветных - является принцип соединения нескольких исторических событий в одном видении. Иными словами, духовно родственные события, отстоящие одно от другого на много столетий и даже тысячелетий, сливаются в одну пророческую картину, объединяющую в себе события различных исторических эпох. Примером подобного синтеза событий является пророческая беседа Спасителя о конце мира. Господь начал её с разрушения Иерусалима и сразу же перешёл к признакам конца мира. Произошло объединение нескольких событий: первое разрушение Храма произошло при Его распятии, 35 лет спустя разрушение Храма в Иерусалиме и, наконенц, время перед Его Вторым пришествием. Причина такого объединения событий состоит в том, что первое иллюстрирует, поясняет и подтверждает последующие.

13. “ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ” НИКОЛАЙ ГЕ XIX в.,

холст/масло, 283х382, Русский музей, Санкт-Петербург.

холст/масло, 283х382, Русский музей, Санкт-Петербург.

Художник. Николай Ге - правнук французского эмигранта. Детские годы и последние годы провёл на Украине. Он был одним из учредителей Товарищества передвижников. Николай Ге - художник-психолог. живописец, портретист, пейзажист, автор исторических картин. Но самое главное – в его картинах напряжение, драматизм и внутреннее борение, которое есть ещё, наверное, только у Крамского.

Картина. Известность художнику принесла “Тайная вечеря”. Это традиционное название последней трапезы Христа с учениками. Название её связано с тем, что из-за угрозы со стороны Синедриона вечеря должна была происходить втайне. Её центром был акт установления Иисусом Нового Завета, предречённого пророками (Иер.31:31), и таинства хлебопреломления (евхаристии, причастия), которое, по воле Самого Господа, стало совершаться Церковью в “воспоминание” о Нём. А только потом Христос произнёс вещие слова: “Один из вас предаст меня”. Начиная с XIV века, сотни художников изображали эту сцену, сочиняя неожиданные композиции, но значение вкладывали в них одно: Тайная вечеря - это, прежде всего, предатель Иуда. Не случайно его имя стало символом вероломства, продажности. Николай Ге написал картину в Италии. Картина была выполнена в подмалёвке в течение недели, за несколько месяцев закончена. Он использовал в ней не более 4-5 оттенков красок: зелёной, жёлтой, оранжевой, коричневой, тёмно-красной. В тенях нет чёрной краски. Ге выполнил первоначально скульптурный эскиз, что позволило добиться большой пластической выразительности формы. Голову апостола Иоанна писал со своей жены, Петра - с самого себя. По окончании в 1863 году картина доставлена в Петербург. Картину прямо с вокзала привезли в академию. Профессора долго стояли в оцепенении, а потом шумно поздравляли автора с успехом. Академический совет решил тут же присвоить Ге звание профессора - в нарушение существующего порядка. Могучее произведение потрясло Россию. Но вскоре, разглядев картину внимательнее, многие из тех, кто с восторгом голосовал за неё, выразили иные мнения. Реакция прессы была не однозначна, а цензура запретила воспроизводить её. Академия вынуждена была признать оригинальность картины, выдающееся дарование её автора. Ге был избран действительным членом Академии художеств. Что же особенного в этой картине? Небольшая комната, высокий потолок, гладкие стены, каменные плиты пола. Да, это Иерусалим. Диван, на нём полулежит Христос, поддерживая голову рукой, опирающуюся на стол. У него в ногах молодой безбородый Иоанн, за спиной - бородатые ученики. На углу стола седой старик - Пётр, за ним несколько тёмных фигур - остальные ученики. В правом углу отдельно от всех в тёмной фигуре угадывается Иуда. Художник выбрал сюжет, к которому обращались многие мастера прошлого. Однако вместо трапезы, на которой Иисус предсказывает, что один из двенадцати учеников, сидящих рядом, предаст Его, Ге изобразил момент разрыва Иуды с Христом. Решительным движением набрасывая плащ, Иуда уходит от Учителя. Напряжённый конфликт подчёркнут резким освещением. Светильник, стоящий на полу, выхватывает испуганных потрясённых учеников, которые готовы остановить Иуду, но в смятении замирают, видя бездействие Учителя, и как бы погружает во тьму зловещий силуэт Иуды. Мы не видим с каким лицом он оставляет Того, Кого решился предать и тех, с кем провёл необыкновенных три года. Фигура Иуды как бы подчёркивает мрачно-обречённую атмосферу. Поднятые вверх локти напоминают женский силуэт, и, возможно, этот силуэт делает лёгкую аллюзию на первое грехопадение - искушение дьяволом Евы, которое кардинально изменило мир. И вот самое главное в картине - взгляд Иисуса. Он знает, куда уходит Его ученик, знает, что тот сделает, но никакой ненависти, злобы, осуждения - только огромное горе и бесконечное смирение. Поэтому Взгляд Иисуса обращён в Себя, такой взгляд не предназначен посторонним. Ге о своей картине: “Я увидел там горе Спасителя, теряющего навсегда ученика - человека”.

Евангельский сюжет. Мф.26:17-35; Мк.14:12-26; Лк.22:7-39; Ин.13-14. Земная миссия Иисуса Христанеизбежно движется к своей трагической развязке. Популярность проповеди Иисуса Христа, рост числа его приверженцев, толпы людей, следующих за ним по дорогам Палестины, его постоянные победы над ревнителями Закона вызывают у религиозных лидеров Иудеи ненависть и намерение расправиться с Ним. Ситуацию обостряет приближающийся главный праздник иудеев – пасха. Иисус должен умереть. Иудейские первосвященники, учителя Закона и старейшины составляют заговор против прибывшего в на Пасху Иерусалим Иисуса. Иуда Искариот, один из Его учеников, соглашается продать своего Учителя за тридцать серебряников. На пасхальной трапезе в кругу двенадцати учеников Иисус пророчит о предательстве одного из них. Прощание Иисуса Христа с учениками обретает универсально-символический смысл: “И, взяв хлеб и возблагодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается”. Иерусалимский финал истории Иисуса - Тайная Вечеря, ночь в Гефсиманском саду, арест, суд и казнь - безусловно, самая проникновенная и самая драматическая часть Евангелий.

14.“ХРИСТОС ПЕРЕД ПЕРВОСВЯЩЕННИКОМ” ГЕРРИТ ВАН ХОНТХОРСТ, XVII в.,

х/м, Национальная галерея, Лондон.

х/м, Национальная галерея, Лондон.

Художник. См.№1. Картины Караваджо показали голландцу возможности, которые предоставляет свет и тень для передачи драматизма ситуации. Искренняя взволнованность рассказа, мастерство светотени и композиции и дар колориста снискали художнику громкую славу.

Картина. Картина стала знаменитой уже при жизни художника. Свеча или факел у Хонтхорста не только подчёркивают объем и придают неожиданный эффект и остроту композиции, но и сообщают сцене особую интимность. Внимание приковано к Христу и первосвященнику, поскольку только их лица, руки и одежда освещены. Остальные свидетели этой сцены в полумраке. Двое за креслом первосвященника смотрят на Иисуса даже не со злобой, а с выражением, с каким разглядывают обитателей зверинца смешанным с цинизмом, потому что знают, - Он уже приговорён, и остались только формальности. В дальнем углу за Иисусом присутствующие с любопытством разглядывают легендарного Учителя, может быть, впервые имея возможность быть близко к Нему. Вероятно тот, который ближе всех к Иисусу, и ударил Его по щеке, выслуживаясь перед синедрионом. Пламя свечи освещает палец первосвященника, которым тот, чувствуя свою власть и могущество, грозит Сыну Божьему, сопровождая жест наставлениями и обвинениями. Хонтхорст показывает встречу неразумной власти и мудрого смирения, на картине господствуют драма и ирония, хотя глубокая суть события остаётся как бы за скобками. Христос терпеливо и снисходительно слушает сановника. А выражение Его лица как будто говорит: “в этом театре абсурда, только Я знаю, что будет дальше, кто и почему в нём исполняют свои роли”.

Евангельский эпизод. Мтф.26:57, 59-68; Мк.14:53, 55-65; Лк.22:54-55, 63-65; Ин.18:19-24. В этот период Израиль был в составе Римской империи, поэтому на его территории действовали две юридические системы: Синайское законодательство и Римское право (ограниченно, защищая только права граждан РИ). Но сами законы не работают сами по себе - их исполняют люди, этой ночью их нарушили. Христос без предъявления обвинения подвергся незаконному аресту (первое нарушение закона). Взявшие Иисуса отвели Его к первосвященнику для суда, куда собрались книжники и старейшины (без предварительного заключения - нарушение закона). Религиозный суд. Постоянное место заседаний Синедриона находилось на храмовой горе. На ночь ворота ограды храмовой горы запирались и охранялись, и члены верховного суда (синедриона) на этот раз собрались в доме Каиафы (нарушение закона). В Евангелиях ничего не сказано о кворуме – удалось ли собрать всех на ночное экстренное заседание или судили неполным составом, последнее является нарушением закона. Первосвященник объяснил, почему надо обвинить Иисуса, не сознавая того, он высказал великое пророчество о Нём (Ин.11:49-50). Приближалась праздничная суббота, поэтому, несмотря на глубокую ночь, члены синедриона спешили скорее собрать свидетельства против Иисуса т.к. были стеснены во времени (нужно было до утра успеть провести судебное разбирательство и осудить Пленника на смерть). Ночной суд - нарушение закона. По закону вопросы можно было задавать, только предъявив обвинение, а первосвященник сразу же стал задавать Иисусу вопросы (нарушение закона). Для осуждения обвиняемого закон требовал не менее двух свидетелей. Но Иисус не дал повода к обвинению. Приглашали свидетелей, но их показания оказывались юридически несостоятельными: “искали обвинить Его и не находили”. Наконец нашлись два свидетеля, суд синедриона всё-таки закончился осуждением за богохульство (грозился разрушить и построить в 3 дня Храм, назывался Божьим Сыном). Всё, что произошло сразу же после осуждения Иисуса во дворе дома Каиафы, покрыло несмываемым позором членов синедриона и его слуг. “Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его по ланитам и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя?” (Мтф.26:67-68). Решение синедриона, осудившего Иисуса на смерть, не имело юридической силы и не могло быть исполнено. Римским правом запрещалось местным властям самостоятельно выносить смертный приговор, оттого иудеи хотели представить Иисуса виновным в нарушении законов Империи, чтобы смертный приговор вынес римский прокуратор Понтий Пилат. Поэтому члены синедриона хотели перевести дело из религиозной области, которая Пилата мало интересовала, в политическую. С этой целью они и искали лжесвидетелей против Иисуса - для предъявления обвинения в заговоре. Обвинение было сформулировано: “Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем ” (Лк.23: 2). Это было явной ложью, поэтому обвинение было незаконным.

15. “КОРОНОВАНИЕ ТЕРНОВЫМ ВЕНЦОМ” ТИЦИАН XVI в.,

холст/маслло 280х182. Лувр, Париж.

холст/маслло 280х182. Лувр, Париж.

Художник. См.№10. Тициан теперь работает более жидкими красками и звучные, как бы тлеющие изнутри цвета, подчиняются игре света. Метод наложения плотных слоёв краски резкими, прерывистыми мазками, смешение которых обретает определённые формы только при взгляде с достаточного расстояния. Об этом методе работы рассказывал ученик Тициана Пальма Младший: “Тициан поворачивал холсты лицом к стене и оставлял их так в течение нескольких месяцев; а когда снова брался за кисти, он изучал их так сурово, будто они были его смертельными недругами, чтобы обнаружить в них ошибки. Обнаружив что-либо, не соответствовавшее его замыслу, он начинал прибавлять и убавлять... Работая так, переделывая фигуры, он доводил их до высшего совершенства, какое может дать Природа и Искусство. И затем, дав краскам просохнуть, он снова повторял ту же работу. И так постепенно он облекал фигуры в живую плоть, снова и снова повторяя тот же процесс... Последние мазки он накладывал, объединяя пальцами цвета, сближая их с полутонами и объединяя одну краску с другой; иногда он пальцем накладывал темный штрих где-либо в углу, чтобы усилить его, иногда - мазок красного, подобный капле крови... оканчивал он картины больше пальцами, чем кистью”.

Картина. Шедевр “Коронование терновым венцом” достигает вершин драматической экспрессии. В итальянской живописи XV-XVI веков утвердилась традиция, по которой венок на голову Христу надевают два воина, причём делают это с помощью палок, которые перекрещиваются таким образом, что образуют символический крест. Картина была написана художником в зрелые годы, и, может быть, самое сильное по драматизму произведение во всём его творчестве. Тициан уже писал картину на этот сюжет и теперь почти в точности повторяет композицию той, старой своей работы. В парижской версии картины он использует резкие диагональные построения и тесно сгруппированные фигуры, чтобы передать эмоциональное напряжение, а через него – силу физического страдания Христа. Возвращаясь к этому сюжету снова, Тициан несколько успокаивает движения персонажей, строит колорит по новому принципу – сочетания множества тонких оттенков; пишет пастозно, экспрессивно. Динамика теперь скорее не внешняя, а внутренняя, психологическая. Акцент переносится с внешнего действия на духовное содержание. Картина практически лишена глубины. На тёмном фоне, где едва заметны очертания стены, светлыми силуэтами выделяются Христос и его мучители. Весь свет в картине сосредоточен на их фигурах, придавая им мраморный отблеск. Тоновое единство ранних работ Тициана сменяется здесь подчеркнутой контрастностью, а внешне выраженное волнение - внутренним напряжением, вызванным жестокостью происходящего. Только что закончился суд синедриона. Теперь Иисус у римских солдат. На Христе терновый венец и в связанные руки вставлен тростниковый скипетр - символы власти шута. Но теперь, в претории над Ним, как над фальшивым царём иудейским издеваются римские воины. Римский характер этой сцены передаётся несколькими деталями: кольчуги у римских воинов, изображение скульптурного портрета римского императора Тиберия, имя его начертано на антаблементе.

Евангельский эпизод. Мф.27:26б-30; Мк.15:15б-19; Ин.19:1-3. Пытка перед распятием - это уже часть начинающейся смертной казни. Именно формулировка обвинения иудеев дала повод римским солдатам “короновать” Иисуса. Корона, или венец, была древним символом силы, правления и почета у римлян. Сделать её из терновника, вместо листьев лавра, использовавшегося римлянами для плетения венков героям и поэтам, было ещё одним актом уничижения Христа: “и начали приветствовать Его: радуйся, Царь Иудейский! И били Его по голове тростью, и плевали на Него, и, становясь на колени, кланялись Ему“ (Мк.15:18-19). Облачение в багряницу, возложение тернового венца и обращение “радуйся, Царь Иудейский!” пародируют обращение к императору и являются надругательством над царским достоинством Христа (“Сына Давидова” Мф.1:1). После коронования Его жестоко бичевали.

16. “ХОХОТ” (“Радуйся, царю иудейский”) ИВАН КРАМСКОЙ XIX в.,

холст/масло, 373x501, Санкт-Петербург, Государственный Русский Музей, полотно осталось незаконченным.

холст/масло, 373x501, Санкт-Петербург, Государственный Русский Музей, полотно осталось незаконченным.